App installieren

So wird die App in iOS installiert

Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.

Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.

ForWatt 500 - Bau eines Röhrenverstärkers mit 6x KT120

- Ersteller cfortner

- Erstellt am

Wobei ich bislang nicht weiss, wie der Unterschied konkret ist.

Wenn ich den Fender Tonestack drin habe, kann ich das im direkten Vergleich zum YAH400 herausfinden. Unterhalb des Grenzbereiches der Endstufe dürfte man ja nur die Unterschiede in den Vorstufen hören.

Der YAH 400 bietet dann:

Hiwatt Eingang - Hiwatt Tonestack

Der Forwatt 500 kann:

Hiwatt Eingang - Fender Tonestack

Fender Eingang - Fender Tonestack

Wenn ich den Fender Tonestack drin habe, kann ich das im direkten Vergleich zum YAH400 herausfinden. Unterhalb des Grenzbereiches der Endstufe dürfte man ja nur die Unterschiede in den Vorstufen hören.

Der YAH 400 bietet dann:

Hiwatt Eingang - Hiwatt Tonestack

Der Forwatt 500 kann:

Hiwatt Eingang - Fender Tonestack

Fender Eingang - Fender Tonestack

Die unterschiedlichen Tonestacks kann man ja schnell mal mit einem Steckboard oder fliegendem Drahtverhau testen, bevor man daraus ein feinmechanisches Kunstwerk drechselt.Wobei ich bislang nicht weiss, wie der Unterschied konkret ist.

Wenn ich den Fender Tonestack drin habe, kann ich das im direkten Vergleich zum YAH400 herausfinden. Unterhalb des Grenzbereiches der Endstufe dürfte man ja nur die Unterschiede in den Vorstufen hören.

Der YAH 400 bietet dann:

Hiwatt Eingang - Hiwatt Tonestack

Der Forwatt 500 kann:

Hiwatt Eingang - Fender Tonestack

Fender Eingang - Fender Tonestack

Kennzeichnend für den Hiwatt Normal Eingang ist der "missing" Kathoden C.

Das ganze Konstrukt ist damit durchaus vergleichbar mit "typical" Ampeg SVT, bei dem der Kathoden C ebenfalls fehlt.

Ganz anders bei Fender mit dem Kathoden C und der über einen sehr breiten Frequenzbereich wirksam ist. Ohne da nachzuschauen, so weit ich mich erinnere, der C wirkt bei Fender nahezu über den komplett nutzbaren Frequenzbereich.

Ganz ohne Kathoden C arbeitet die Schaltung mit Stromgegenkopplung über den kompletten Frequenzbereich. Die Verstärkung (der Gain) damit relativ gering, daneben dann allerdings auch der resultierende THD gering. Sowohl die Odds als auch auch die Evens (maßgeblich k2) sind reduziert!

Und des weiteren dann allerdings auch der (Marketing-)Eigenklang und Gain von unterschiedlichen Röhren, z.B. EHX vers. JJ.

Zwischen Variante 220k/2,2k und 100k/1,5k und beides ohne Kathoden C, wo wollte man da dann noch großartig viel Unterschied hören können?

Wenn man allerdings hergeht und den Kathoden R deutlich verringert, dann kommt auch hier "Farbe" in's Spiel. Aber ich denke, darum geht es hier ja überhaupt nicht!

Anschauliches Beispiel: die Röhre Initial Stage im TE SMX

Die Widerstände habe ich jetzt nicht im Kopf (müsste nachschauen), kennzeichnend für dessen Initial Röhren-Stage ist allerdings ein Kathoden C der sehr breitbandig wirksam ist. Und damit sind dann eben auch die Iwans und Ottos auf eher hohem Level im Klangbild vertreten.

Wie klingt's?

Ganz nüchtern und sachlich betrachtet, überraschend wenig spektakulär! Man kann beim TE SMX mittels Blend die Anteile stufenlos mischen, von 100% SS bis 100% Röhre. Die Wirkung der Röhre bei 100% würde ich als "eher subtil" beschreiben wollen. Man hört so gerade eben durch, dass überhaupt eine Röhre da ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hätte diese Röhren-Schaltung keinen(!) Kathoden C, ich bin mir ziemlich sicher, man könnte die Röhre dann auch gleich ganz weglassen!

@cfortner

du hast doch so ein Steckboard. Ich habe mir damals für solche "Experimente" mittels OP-Amp einen relativ einfach gestrickten Kopfhörerverstärker auf das Steckboard gebaut. Und damit kann man dann nach Lust und Laune die unterschiedlichsten Varianten durchprobieren, sich die Ergebnisse anhören, und vor allem direkt(!) miteinander vergleichen.

Kopfhörer ist natürlich NICHT das gleiche wie eine Bassbox. Der Vorteil Ist aber der, dass man Details bzw. Unterschiede viel deutlicher bzw. detaillierter heraushören und analysieren kann als erst hinterher im "Real Praxis" bzw. "Rehearsal Room".

Das ganze Konstrukt ist damit durchaus vergleichbar mit "typical" Ampeg SVT, bei dem der Kathoden C ebenfalls fehlt.

Ganz anders bei Fender mit dem Kathoden C und der über einen sehr breiten Frequenzbereich wirksam ist. Ohne da nachzuschauen, so weit ich mich erinnere, der C wirkt bei Fender nahezu über den komplett nutzbaren Frequenzbereich.

Ganz ohne Kathoden C arbeitet die Schaltung mit Stromgegenkopplung über den kompletten Frequenzbereich. Die Verstärkung (der Gain) damit relativ gering, daneben dann allerdings auch der resultierende THD gering. Sowohl die Odds als auch auch die Evens (maßgeblich k2) sind reduziert!

Und des weiteren dann allerdings auch der (Marketing-)Eigenklang und Gain von unterschiedlichen Röhren, z.B. EHX vers. JJ.

Zwischen Variante 220k/2,2k und 100k/1,5k und beides ohne Kathoden C, wo wollte man da dann noch großartig viel Unterschied hören können?

Wenn man allerdings hergeht und den Kathoden R deutlich verringert, dann kommt auch hier "Farbe" in's Spiel. Aber ich denke, darum geht es hier ja überhaupt nicht!

Anschauliches Beispiel: die Röhre Initial Stage im TE SMX

Die Widerstände habe ich jetzt nicht im Kopf (müsste nachschauen), kennzeichnend für dessen Initial Röhren-Stage ist allerdings ein Kathoden C der sehr breitbandig wirksam ist. Und damit sind dann eben auch die Iwans und Ottos auf eher hohem Level im Klangbild vertreten.

Wie klingt's?

Ganz nüchtern und sachlich betrachtet, überraschend wenig spektakulär! Man kann beim TE SMX mittels Blend die Anteile stufenlos mischen, von 100% SS bis 100% Röhre. Die Wirkung der Röhre bei 100% würde ich als "eher subtil" beschreiben wollen. Man hört so gerade eben durch, dass überhaupt eine Röhre da ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Hätte diese Röhren-Schaltung keinen(!) Kathoden C, ich bin mir ziemlich sicher, man könnte die Röhre dann auch gleich ganz weglassen!

@cfortner

du hast doch so ein Steckboard. Ich habe mir damals für solche "Experimente" mittels OP-Amp einen relativ einfach gestrickten Kopfhörerverstärker auf das Steckboard gebaut. Und damit kann man dann nach Lust und Laune die unterschiedlichsten Varianten durchprobieren, sich die Ergebnisse anhören, und vor allem direkt(!) miteinander vergleichen.

Kopfhörer ist natürlich NICHT das gleiche wie eine Bassbox. Der Vorteil Ist aber der, dass man Details bzw. Unterschiede viel deutlicher bzw. detaillierter heraushören und analysieren kann als erst hinterher im "Real Praxis" bzw. "Rehearsal Room".

Zuletzt bearbeitet:

Nicht bei allen Varianten. Der Sound City 100 (bekanntlich ein früher Hiwatt) hat einen gemeinsamen überbrückten Kathodenwiderstand von 1.5 K, also 3k pro Triode.Kennzeichnend für den Hiwatt Normal Eingang ist der "missing" Kathoden C.

nachvollziehbar - dann ist die Röhre stärker (bzw überhaupt) gegengekoppelt und damit verzerrungsärmer und breitbandiger. Letzteres bei einer ECC83 übrigens satt im Hörbereich.Hätte diese Röhren-Schaltung keinen(!) Kathoden C, ich bin mir ziemlich sicher, man könnte die Röhre dann auch gleich ganz weglassen!

Aber da reden wir ja von einer Auslegung für normale Musikwiedergabe, also für eher geringe Aussteuerung und möglichst wenig Kompression. Und das gilt sowohl für die etwas wärmere amerikanische Auslegung (1.5k/100k) als auch für die eher europäische Standardauslegung (2.2k/220 k), die die Trioden etwas weniger belastet und auch etwas höhere Aussteuerung zulässt (das maximale Eingangssignal kann ja nicht größer als die Kathodenspannung sein). Also für einen Betriebszustand, in dem das Designziel und damit nicht anders zu erwarten war.

Ersetze z.B. doch vielleicht mal den Kathodenwiderstand durch 820 Ohm oder 1k. Das wird das Klirrspektrum merklich beeinflussen. Und das hört man; es klingt wärmer, "fetter" und leicht komprimiert. Ob das immer gut ist, sei dahingestellt.

Richtig, und so habe ich es oben ja auch schon versucht anzudeuten, mit einfachen Worten. Das ging vielleicht etwas unter im langen Text.Ersetze z.B. doch vielleicht mal den Kathodenwiderstand durch 820 Ohm oder 1k. Das wird das Klirrspektrum merklich beeinflussen. Und das hört man; es klingt wärmer, "fetter" und leicht komprimiert. Ob das immer gut ist, sei dahingestellt.

Wenn man allerdings hergeht und den Kathoden R deutlich verringert, dann kommt auch hier "Farbe" in's Spiel. Aber ich denke, darum geht es hier ja überhaupt nicht!

Insbesondere k2 kann man damit (bei passender Auslegung) schön hervorheben bzw. betonen.

Wie du schon richtig andeutest, ob das immer gut ist, das sei mal dahingestellt. Die k2 gibt's nicht für umsonst, beteiligt sind dabei dann auch immer die Odds

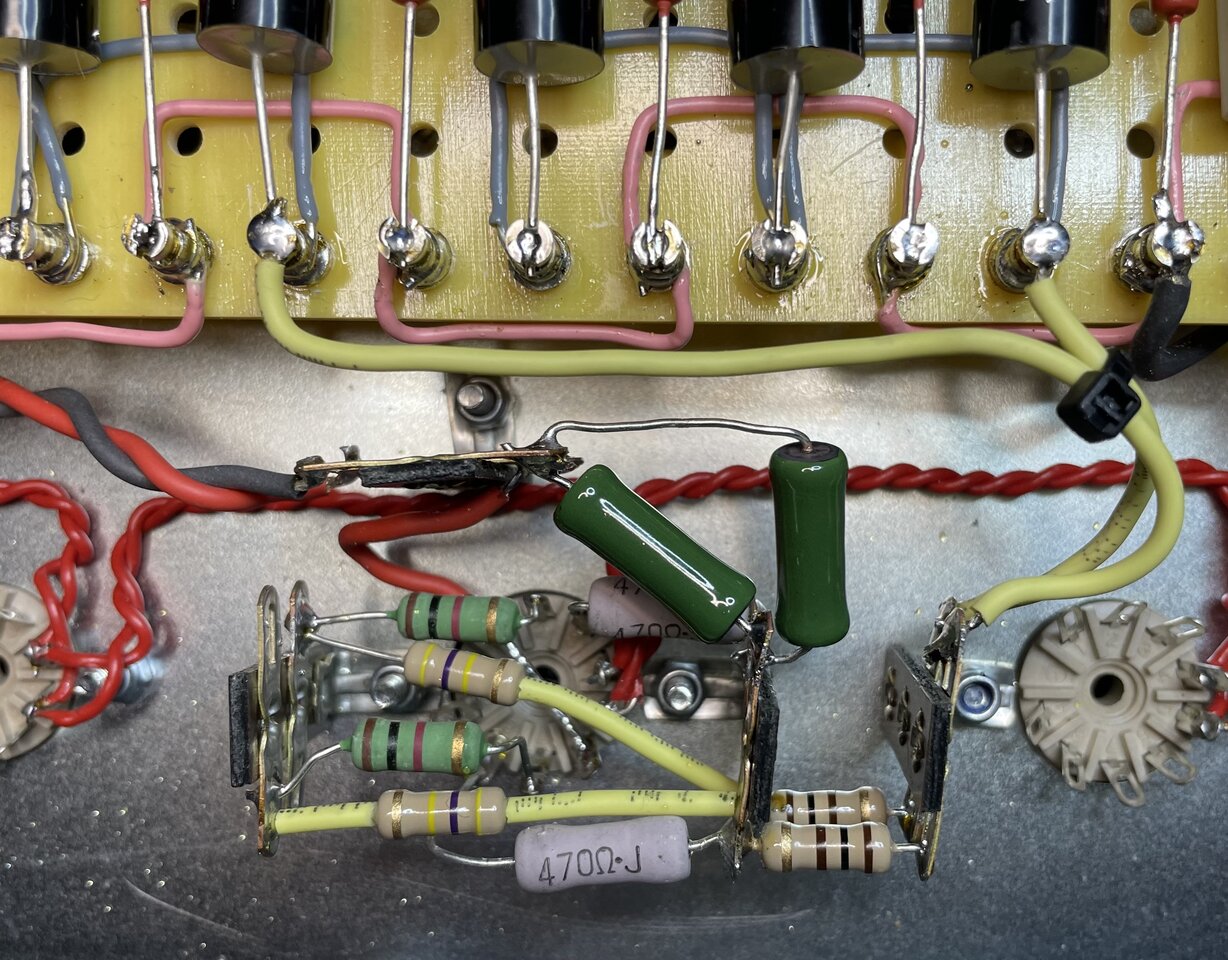

Heute habe ich den CF zwischen PI und Endröhren aufgebaut und angeschlossen.

Dank der Doppelpfosten ist das recht entspannt, deshalb habe ich etwas höher belastbare Widerstände genommen.

Der Strom durch die Röhre beträgt wie erwartet 13-14mA, das entspricht meinen Berechnungen und dem Aufbau auf dem Breadboard.

Die Kathodenspannung ist bei einer Anodenspannung von 450V ca. 256V. Für einen hohen Output-Swing ist das gut, allerdings etwas zu hoch für die 12BH7.

Deshalb werde ich die Heizspannung 120-150V hochlegen und das mit einem dicken Elko puffern, damit verhindert man gleich ein durch die Heiz-Wechselspannung bedingtes Brummen. Ca. 220uF/250V sollte passen.

Dank der Doppelpfosten ist das recht entspannt, deshalb habe ich etwas höher belastbare Widerstände genommen.

Der Strom durch die Röhre beträgt wie erwartet 13-14mA, das entspricht meinen Berechnungen und dem Aufbau auf dem Breadboard.

Die Kathodenspannung ist bei einer Anodenspannung von 450V ca. 256V. Für einen hohen Output-Swing ist das gut, allerdings etwas zu hoch für die 12BH7.

Deshalb werde ich die Heizspannung 120-150V hochlegen und das mit einem dicken Elko puffern, damit verhindert man gleich ein durch die Heiz-Wechselspannung bedingtes Brummen. Ca. 220uF/250V sollte passen.

Derart extrem viel Spannungshub benötigen die KT120 doch gar nicht am Steuergitter um satt übersteuert werden zu können?Die Kathodenspannung ist bei einer Anodenspannung von 450V ca. 256V. Für einen hohen Output-Swing ist das gut, allerdings etwas zu hoch für die 12BH7.

Deshalb werde ich die Heizspannung 120-150V hochlegen und das mit einem dicken Elko puffern, damit verhindert man gleich ein durch die Heiz-Wechselspannung bedingtes Brummen. Ca. 220uF/250V sollte passen.

Die Kathodenspannung könntest du problemlos mittels Gegenkopplung deutlich tiefer legen, so auf 120 bis 150V.

Damit hättest du am Kathodenfolger immer noch mehr als ausreichend Headroom verfügbar um die KT120 satt übersteuern zu können.

Es würde zudem die Eingangsimpedanz am Kathodenfolger (bei dessen Belastung) deutlich erhöhen und damit die Phasenumkehr weniger belasten.

Was meint unsere Fachexpertin @beate dazu?

Zuletzt bearbeitet:

Die Eingangsimpedanz des CF liegt bei einigen MOhm, das dürfte den PI nicht belasten.

Da die ECC81 allerdings max. 100V zwischen Heizfaden und Kathode abkann, macht es Sinn, um 80V hochzulegen, da ja alle 5 Vorstufenröhren hochgelegt werden.

Den Output-Swing reduzieren kommt erst infrage, wenn klar ist, wie die KT120 in Realität angesteuert werden. Das ist ja schnell zu machen.

Da die ECC81 allerdings max. 100V zwischen Heizfaden und Kathode abkann, macht es Sinn, um 80V hochzulegen, da ja alle 5 Vorstufenröhren hochgelegt werden.

Den Output-Swing reduzieren kommt erst infrage, wenn klar ist, wie die KT120 in Realität angesteuert werden. Das ist ja schnell zu machen.

Kann sie nicht. Es sind max 90V.Da die ECC81 allerdings max. 100V zwischen Heizfaden und Kathode abkann,

Misst Du den Output Swing am unbelasteten Ausgang oder am belasteten? Und wenn, wei belastet? Ein übersteuertr Röhreneingang wird ja niederohmig (sobald der Gitterstrom nenneswert wird).

Den Output-Swing reduzieren kommt erst infrage, wenn klar ist, wie die KT120 in Realität angesteuert werden. Das ist ja schnell zu machen.

Ich brauche ca. -38 bis -55V, da der optimale Ruhestrom bei ca. -45V erreicht wird.

Damit wäre dann doch bereits festgezurrt wie hoch der Spannungshub am Kathodenfolger mindestens sein muß für Vollaussteuerung der KT120?

Wenn man da noch +6dB an Headroom mit oben draufpackt, dann wären so ca. 120V Kathodenspannung bereits ausreichend.

60 Vrms wären dann 85 Vpeak, und sollte dicke reichen bei deinen anvisierten -45V Bias für optimalen RuhestromIch habe den CF bei 420V Anodenspannung an 15k (3x 45k Rg parallel pro Seite) ohmsche Last getestet, da bringt er knapp 60V RMS.

Das habe ich im Mywatt 400 alles ausprobiert, der optimale Swing für gut 500W aus sechs KT120 ohne G1-Strom beträgt ca. 50V RMS, dann sind plus Headroom 55-60V RMS gut, das bricht bei AB2 ja noch weiter ein.

Die ECC82 ist fast genauso gut wie die 12BH7, ein paar V weniger. Ich denke, den CF erst mal auf maximale Leistungsfähigkeit zu trimmen macht Sinn, z. B. die Anodenspannung noch abzusenken/RC-Filtern, kann ich ja nachholen.

Die ECC82 ist fast genauso gut wie die 12BH7, ein paar V weniger. Ich denke, den CF erst mal auf maximale Leistungsfähigkeit zu trimmen macht Sinn, z. B. die Anodenspannung noch abzusenken/RC-Filtern, kann ich ja nachholen.

Zuletzt bearbeitet:

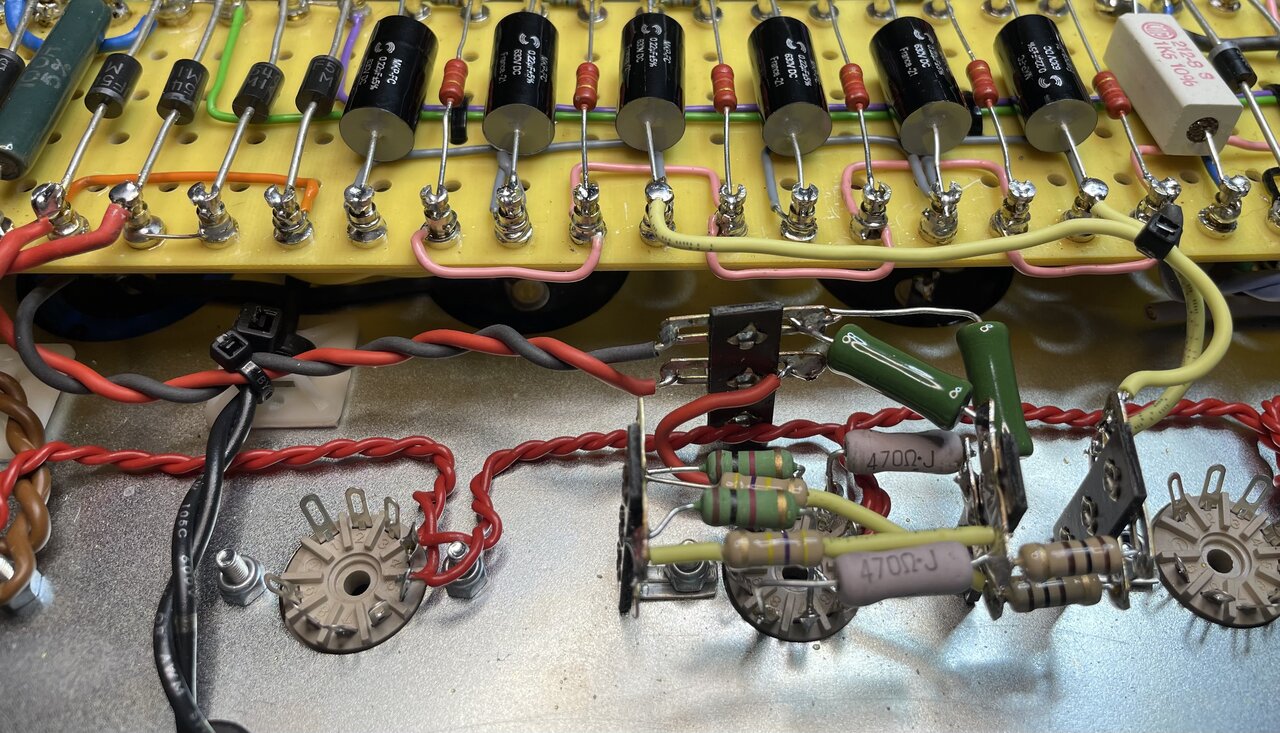

So, Hochlegung fertig:

Zwei 100 Ohm zu der Heizspannung (12,7V ~), 68k von der Verbindung der beiden 100 Ohm nach Masse, 330k von dort zur unteren Rail-Spannung 440V.

An der Kathode stehen ca. 250V an, die Heizung liegt an + 75V, das sind dann 175 V bei der 12BH7, das ist 25V unter der Grenze. Die anderen Röhren, ECC81 und ECC83, liegen damit auch voll im grünen Bereich.

Seltsam war das Verhalten der grünen 18k/5W-Widerstände. Der obere wurde bei 13,7mA gut 100 Grad heiss, der untere nur 46 Grad. Schwingen konnte ich mit dem Oszi nicht finden, vielleicht war der Widerstand an der Belastungsgrenze. Stromlos nachgemessen hatten beide genau 18k.

Deshalb habe ich sie durch 10W-Modelle ersetzt. Hiermit bleibt alles normal mit je ca. 42 Grad bei 13,7mA.

Es wird!

Edit: Die gelben Isolationen sind Silikonisolierungen von einem Kabel, schön hitzeresistent.

Zwei 100 Ohm zu der Heizspannung (12,7V ~), 68k von der Verbindung der beiden 100 Ohm nach Masse, 330k von dort zur unteren Rail-Spannung 440V.

An der Kathode stehen ca. 250V an, die Heizung liegt an + 75V, das sind dann 175 V bei der 12BH7, das ist 25V unter der Grenze. Die anderen Röhren, ECC81 und ECC83, liegen damit auch voll im grünen Bereich.

Seltsam war das Verhalten der grünen 18k/5W-Widerstände. Der obere wurde bei 13,7mA gut 100 Grad heiss, der untere nur 46 Grad. Schwingen konnte ich mit dem Oszi nicht finden, vielleicht war der Widerstand an der Belastungsgrenze. Stromlos nachgemessen hatten beide genau 18k.

Deshalb habe ich sie durch 10W-Modelle ersetzt. Hiermit bleibt alles normal mit je ca. 42 Grad bei 13,7mA.

Es wird!

Edit: Die gelben Isolationen sind Silikonisolierungen von einem Kabel, schön hitzeresistent.

Zuletzt bearbeitet:

Schon klar!Mein Ziel ist maximale Leistung ohne sichtbare Verzerrungen an den G1-Gittern der KT120.

Ich war oben gedanklich (noch) bei der ECC81, so wie im 400er Hiwatt für den Kathodenfolger.

12BH7 ist natürlich andere Geschichte, und mit Gegenkopplungsnetzwerk versehen die Kathodenspannung tendenziell deutlich höher als ECC81.

12BH7 und ECC82 verhalten sich da ja sehr ähnlich.

So richtig nachvollziehen oder verstehen kann ich es trotzdem nicht warum das bei dir so war.Das habe ich im Mywatt 400 alles ausprobiert, der optimale Swing für gut 500W aus sechs KT120 ohne G1-Strom beträgt ca. 50V RMS, dann sind plus Headroom 55-60V RMS gut, das bricht bei AB2 ja noch weiter zusammen.

Ausgehend von angedachten -45V für den Bias (Arbeitsruhepunkt) werden +45V an Hub benötigt um das Potential am Steuergitter auf 0V anzuheben. Plus 1 bis 2V zusätzlichen Hub um in den Gitterstrombereich hinein aussteuern zu können.

Wenn du stattdessen dann ca. 71V Hub benötigst wo 47V ausreichend sind, dann muß dir irgendwo deutlich Spannungshub verloren gehen, bzw. beim Mywatt irgendwo auf der Strecke geblieben sein.

Denkbar wäre vielleicht, bei AC-Signaleinkopplung, wenn die negative Signalhalbwelle irgendwo begrenzt (warum auch immer), dann entsteht Gleichspannungsanteil, und die AC Signaleinkopplung "zieht" das Steuersignal spannungsmäßig nach unten.

Das wäre die einzige Erklärung die ich habe. Ist in dem Moment aber reine Mutmaßung!

Wenn man man mit anderen (dokumentierte) Schaltungsdesigns vergleicht, der erforderliche Spannungshub am Steuergitter entspricht immer der (Bias-)Vorspannung um Vollaussteuerung der Endstufe zu erreichen.

In Summe passt das ja bereits so wie du es vorgesehen hast mit der 12BH7. Etwas problematisch sind halt der niederohmige Kathoden-R und die allgemein hohe Belastung, verursacht durch das eher niederohmige Widerstandsnetzwerk als Last dahinter.Die ECC82 ist fast genauso gut wie die 12BH7, ein paar V weniger. Ich denke, den CF erst mal auf maximale Leistungsfähigkeit zu trimmen macht Sinn, z. B. die Anodenspannung noch abzusenken/RC-Filtern, kann ich ja nachholen.

Es widerspricht irgendwo der Zielsetzung möglichst wenig Klirr bis hin zu den Steuergittern zu erreichen.

Die Endstufen Gegenkopplung sollte das dann aber weitgehend wieder kompensieren bzw. ausbügeln können.

Zuletzt bearbeitet:

Ähnliche Themen

Beliebte Themen

-

Super Polished vs Chromes - Haptik / Haltbarkeit / Hlang

- Gestartet von Mad Jazz Morales

- Antworten: 0

-

Teilbundierung - welche Erfahrungen habt ihr damit?

Teilbundierung - welche Erfahrungen habt ihr damit?- Gestartet von Basswort

- Antworten: 4

-